Con esta personalidad que tengo, que me hace tener querencia por los pequeños detalles y los hechos de poca importancia aparente, a pesar de que llevo bastantes años interesado por la Historia, Stalingrado nunca me había motivado mucho. De hecho, por ejemplo, jamás he visto ni una sola de las películas que se han hecho sobre esa batalla, que son dos o tres según mis cuentas. No obstante, los hechos, como las personas, te escogen. Hay hechos que son como una novia pesada y te persiguen, de una forma u otra. A mí me suelen perseguir en forma de libros. Hace algunos años, haciendo tiempo en el VIPS del Heron City esperando a entrar en el cine, en las estanterías de libros baratos paseaba yo mis ojos por lomos de best-sellers. No quería comprar una novela; me quejaba en mi interior de que en esos templos del éxito lector no haya libros de Historia, cuando tropecé con el famoso libro de William Craig sobre Stalingrado, Enemigo a las puertas, y me lo compré.

De alguna manera, pensé que los muertos de Stalingrado se habían quedado ya contentos con esa lectura por mi parte. Pero no era así. Hace dos semanas, pateando el caótico montón de libros de un chamarilero del Rastro, encontré un libro verde, razonablemente bien conservado, una edición de Noguer de 1960. El libro se llama El ejército traicionado y es obra de Heinrich Gerlag.

He pasado una semana robándole minutos a cualquier cosa para devorar sus quinientas páginas.

Lamento daros la referencia de un libro descatalogado (según el ISBN, no ha sido reeditado y Uniliber, el buscador de libros usados, exporta una sola referencia) y a continuación deciros que deberíais leerlo. Pero es así. Quizá alguno de los visitantes de este blog que, según me chiva Google Analytics, nos lee desde Alemania, tenga más facilidades para encontrarlo.

En cualquier caso, el hecho de que sea un libro tan poco frecuente, que estuviera en un montón de folletos y cosas de escasísimo valor, y que yo lo encontrase, me ha dado que pensar que, una vez más, los muertos de Stalingrado han querido hablar. Porque ésa, y no otra, es la intención de Gerlag. En el prólogo del libro nos cuenta que lo escribió dos veces: una, estando preso de los rusos, que se lo incautaron; y otra, años después, en Alemania, en ambos casos como homenaje a los muertos y a los vivos. En ese homenaje, Gerlag nos aporta un testimonio para mí extraordinariamente valioso por lo raro: un viaje al interior de las líneas alemanas.

Stalingrado se llama hoy Volgogrado, un nombre bastante insulso (viene a ser como llamarle a Zaragoza Ebroburgo). En una extensión no demasiado grande hacia el oeste de la ciudad, entre los ríos Volga y Don, quedó, el 23 de noviembre de 1942, atrapado el VI Ejército alemán al completo, junto con las divisiones blindadas del IV Ejército; en total, 22 divisiones completas, más de 200.000 hombres. Esto ocurrió tras una acción ofensiva rusa que acabó con dos frentes defendidos por soldados rumanos aliados de los alemanes. La extensión dentro de la cual quedaron los alemanes recibió entonces el nombre de La Bolsa, y el proceso de progresivo deshinchamiento de dicha Bolsa fue el centro de la tragedia de Stalingrado.

Desde el inicio de este asedio a gran escala, la orden de Adolf Hitler fue la misma: resistir. Tenía tanta pasión por la idea de que el ejército alemán no cediese ni un metro de terreno en Stalingrado que, de hecho, todo parece indicar que en los inicios del invierno de 1942-1943, a las 22 divisiones alemanas les habría sido relativamente sencillo romper el cerco ruso por el oeste (el ejército alemán avanzaba hacia el este y se retiraba hacia el oeste). De hecho, un general, Heinz, lo hizo. Fue desposeído del mando y sometido a un consejo de guerra. Hitler había definido cuál era la Hauptkampflinie, la HKL o línea del frente, y nadie más que él podía cambiarla.

Dentro de la Bolsa quedaron entre 250.000 y 300.000 alemanes, rumanos e italianos (incluso algún croata), aunque éstos últimos en proporción muy pequeña. Eran, por lo demás, una mezcla de unidades veteranas y bisoñas y, a finales de noviembre de 1942, estaban razonablemente bien pertrechadas de vehículos, artillería y, en menor medida, carros de combate. Según el ambiente descrito por Gerlag en su novela, de hecho las tropas alemanas, justo antes de producirse el cerco, estaban razonablemente frescas de cuerpo y mente y confiaban en un pronto relevo. Quedar cercadas, por lo demás, tampoco las traumatizó. Disponían de aeródromos, en ese momento sobre todo el de Pitomnik, con capacidad sobrada para el despegue y aterrizaje de los Junkers del ejército alemán; y estaban, además, convencidos de que el ejército alemán, desde fuera de la Bolsa, sería capaz de romper el cerco. Además, estaba el desprecio hacia el combatiente ruso, al que consideraban un combatiente inexperto, cobarde, mal pertrechado y organizado por generales más bien torpes.

La mayoría de esos 250.000 alemanes, por lo tanto, pensaba, a principios de diciembre de 1942, que estaba en medio de una batalla que ganaría con relativa facilidad. Pero sesenta días después no menos de 170.000 de ellos estaban muertos, algunos por heridas de guerra pero otros muchos de disentería u otras enfermedades y, en su mayor parte, de pura y simple debilidad.

Las claves de la cuestión fueron dos. En primer lugar, el Alto Estado Mayor de Hitler, pecando del mismo pecado de infravaloración que sus propios soldados, creyó que el teniente general Hoth, a quien sus hombres conocían como El Enano Rabioso, integrado en el ejército al mando del general Von Manstein, lograría romper el cerco con su avance desde Kotelnikovo, a unos 150 kilómetros de Stalingrado por el suroeste. Lo cierto es que lo más cerca que llegó a estar fue algunas decenas de kilómetros, y tuvo que retirarse enseguida; de hecho, la operación Hoth nunca intentó otra cosa que establecer una línea de suministro. El 19 de diciembre, llegó a unos 50 kilómetros de La Bolsa y estableció una cabeza de puente. Sin embargo, pocos días después de llegar, tuvo que mover sus tres divisiones al codo del río Don, lejos de Stalingrado, para evitar una catástrofe para el ejército alemán. Y ya no volvió.

La operación de Hoth, en todo caso, contaba con que la presión sería doble, o sea, que mientras él intentaba «entrar», el general Von Paulus, al mando del VI Ejército, intentaría «salir». Cosa que Paulus no hizo. O, más bien, no pudo hacer. ¿Por qué? Aquí llegamos a la segunda cuestión: los suministros.

Porque los suministros, metéroslo en la cabeza, son tres cuartos de guerra. Si tuviésemos una cámara de video mágica que nos permitiese grabar escenas ocurridas en el pasado y filmásemos, un suponer, a los tercios españoles de Spinola avanzando hacia Malinas, veríamos una larga fila de piqueros y caballeros, de respetable longitud, seguida de alguna artillería y, después, otra fila tan larga o más que todo lo anterior formada por cocineros, pajes, artesanos, descuideros, prestamistas y prostitutas. Un ejército, antes que nada, es lo que come, las balas que tiene para disparar y la gasolina de que dispone para moverse. Sin eso, hay soldados, pero no ejército.

A principios de enero de 1943, se produjo una de las mayores rebeliones sin violencia de los generales alemanes contra Hitler. Una de las cosas más injustas que se pueden hacer hablando y escribiendo de la segunda guerra mundial es referirse al ejército alemán o simplemente del bando alemán, como hace mucha gente, hablando de «los nazis». Una cosa era el NSDAP y sus estructuras y otra el ejército alemán, cuyos mandos no siempre eran de ideología fascista, aunque ciertamente profesaban una obediencia total a su jefe, su Führer. Sin embargo, esa obediencia no les eximía de plantarle cara a los planteamientos de Hitler, algo que al Führer le gustó tan poco que comenzó a desconfiar de ellos y es por eso que, más o menos desde la caída de Stalingrado, decidió tomar notas taquigráficas de sus reuniones de Estado Mayor.

En diciembre de 1942, un general alemán, llamado Wagner, había escrito uno de esos memoriales que a Hitler no le gustaba tener que leer. Básicamente, Wagner defendía la idea de que el abastecimiento de la Bolsa de Stalingrado era imposible. La Bolsa contaba con una línea férrea, la línea de Chir, sólo parcialmente adaptada o adaptable al ancho de vía alemán y, además, como el tiempo acabó por demostrar, atacable con relativa facilidad por los rusos. Así las cosas, la única vía fiable de suministro era la aérea y, según Wagner, que era general de Intendencia y sabía de lo que hablaba, ésta nunca alcanzaría los niveles necesarios, que se estimaban en 700 toneladas diarias para una dotación pasable y 1.000 toneladas para una dotación perfecta.

Wagner tenía razón; durante la batalla de Stalingrado, el día que el abastecimiento alcanzó las mayores cifras consiguió descargar 300 toneladas; eso sin contar el aspecto cualitativo del asunto: según Craig, uno de los aviones que logró aterrizar en un asediado aeródromo de Pitomkin, sobre el cual se echaron centenares de soldados que llevaban semanas con una dieta que calculo yo inferior a las 600 kilocalorías diarias, iba hasta las trancas de… condones.

En la Historia militar hay cosas que se rebelan con el tiempo. Cayo Mario, el tío de Julio César, descubrió que se puede hacer un buen ejército a base de muertos de hambre (los miembros del census capiti de la siempre elitista Roma); y con esa estrategia cambió para siempre la faz de los ejércitos. Asimismo, la lucha posterior al desembarco de Normandía descubrió a los estrategas que no hay avance enemigo que no sea susceptible de ser frenado desde el aire si se tienen los aviones y los pilotos adecuados.

Pero hay verdades que permanecen por siempre, porque la guerra es como es. Y una de ellas es ésta: es imposible abastecer a 22 divisiones sólo desde el aire. Máxime cuando las tropas necesitan absolutamente de todo; cuando ni los caballos tienen algo que comer en una estepa pelada. El memorial de Wagner, al parecer, recomendaba la retirada alemana hasta el Donetz, confiando, con bastante lógica, que si los rusos decidían perseguirlos se encontrarían con los mismos problemas de intendencia que ellos mismos, así pues no avanzarían mientras fuese invierno.

En la reunión en la que a Hitler se le expuso la imposibilidad de suministrar toda la ayuda material al VI Ejército, el Führer reaccionó como solía: gritando que, aún así, había que hacerlo. Existe una posibilidad de que si, a pesar de ello, los generales hubiesen mantenido una posición unitaria, acabase por ceder, cuando menos parcialmente. Pero no fue así, porque hubo un general que rompió el consenso: Hermann Göring, responsable de la Luftwaffe (fuerzas aéreas) se levantó y le prometió a Hitler lo que luego no cumplió, es decir un suministro aéreo adecuado para la Bolsa de Stalingrado.

Ya el 15 de diciembre de 1942, la ración diaria de pan de los soldados fue reducida a 100 gramos. Aparte de eso, los soldados podían aspirar, según lo pícaros que fuesen sus oficiales de cocina (se dio orden de no acaparar suministros, pero nadie o casi nadie la cumplió), a alguna que otra salchicha que llegase por avión y, sobre todo, a sopa de caballo, esto es, nieve fundida al fuego con un hueso de caballo dándole sustancia. Los alemanes se comieron todo lo que tenían de cuatro patas que no era de madera. Según Gerlag, ni siquiera eran los que estaban en peor situación: la novela retrata a los soldados rumanos, sin disciplina, sin mando y sin órdenes, vagabundeado por la Bolsa, unas veces mendigando un trozo de pan, otras robándolo.

Yo, que he estado a régimen severo, sé lo que son 100 gramos de pan; os aseguro que morderse un ratito el labio inferior alimenta más. Pero yo estaba en mi casa. Los alemanes, sobre tener esa dieta, tenían que luchar, hacer caminatas, construir búnqueres, disparar de nuevo, a 20, a 30, a 35 grados bajo cero, algunos de ellos sin contar con otra cosa que las capas y botas de verano que el ejército les había dado seis meses antes, cuando Rusia era cosa de seis semanas y nadie iba a poder con el primer ejército del mundo.

Uno de los grandes aciertos de Gerlag, ya lo he dicho, es retratar todo esto desde dentro de las líneas alemanas. Nosotros, me refiero cuando menos a los españoles aunque supongo que los latinoamericanos no contarán una historia diferente, hemos crecido con la versión de la segunda guerra mundial de las películas americanas. Para nosotros, el soldado alemán era casi siempre un tipo alto; de facciones duras; un tipo que a la hora de gritar ¡Alarma!, interpreta la fonética de un idioma muy suave con las típicas aristas de la prosodia hitleriana; alguien tan cruel como el régimen que defiende, es decir, un trasunto de Hitler en el campo de batalla. Con nombres inventados tal y como confiesa en el prólogo de su libro, Friedich Gerlag despliega en su novela tipologías bien diferentes. El teniente Breuer, posible retrato autobiográfico de un hombre razonablemente cultivado que sólo sabe pensar en la mujer que ha dejado en Alemania; el soldado Lakosh, torturado por la idea de que el régimen por el que él lucha mató a su padre, un sindicalista, y que tras recibir una carta de su madre, repleta de reproches insinuados, decide desertar; el teniente Wiese, poeta, antinazi furibundo, que promete no levantar su arma contra nadie pero finalmente lo hace, por caridad, para matar a dos aviadores alemanes que están ardiendo vivos dentro de la carlinga de su avión; el pastor luterano Peters, que enloquece tratando de creer en Dios en medio de tanta podredumbre y dolor; el brigada, después teniente, Harras, falso héroe de una batalla perdida; el teniente Fröhlich, nacionalsocialista, quien hasta el último minuto, hasta el mismísimo 30 de enero de 1943, aún espera que su Hitler acuda a rescatarlo; y una caterva de jovencísimos soldados, adolescentes apenas, para los cuales cada jornada coloca sobre los hombros la labor de no morir de hambre y después, si queda tiempo, esquivar los tiros de los Iván, como ellos los llaman.

La lectura de la novela tiene, por lo tanto, el mismo efecto que algunos otros productos, como la famosa película Das Boot: mostrar a un ejército formado por hombres de carne y hueso que están lejos de ser ese estólido centinela bien alimentado que encerraba a Steve McQueen en la Nevera (The great escape).

A mediados de enero, como muy tarde, los mandos alemanes sabían muy bien que la batalla estaba perdida. Sin embargo, tenían la orden de Hitler de resistir; orden que, por si no había quedado clara, sería evidentemente ratificada por el Führer a finales del enero con su decisión de nombrar al general Von Paulus mariscal de campo; hasta Stalingrado, ningún mariscal de campo alemán se había rendido jamás. Aún y a pesar de eso, montaron una operación medio propaganda medio contraataque en serio, que fue la creación de lo que llamaron unidades-fortaleza. Su filosofía está clara: en ese momento, en la Bolsa quedarían unos 140.000 soldados, de los cuales sólo 40.000 estaban en los frentes, combatiendo. Las unidades-fortaleza supusieron movilizar a los otros 100.000, o buena parte de ellos.

En la práctica, esto supuso mandar al frente a soldados que nunca tenían que haber peleado: cocineros, ingenieros, soldados de plana mayor, ordenanzas, chóferes. Los rusos los mataron como a chinches; hubo unidades-fortaleza que desaparecieron virtualmente antes de que su primer día de combate se acabase. Los siguientes refuerzos que enviaron fueron los heridos. En el libro de Gerlag se retrata vivísimamente la llegada a una primera línea de fuego de un contingente de 200 soldados tullidos, heridos, enfermos, al mando de un capitán que no puede ni levantar la mano. Y allí los deja, arrastrando los pies por la nieve, camino de la muerte.

Las órdenes impartidas en Stalingrado fueron tan crueles, reflejan con tanta claridad ese punto sádico que puede llegar a tener una cúpula militar que no respete a sus soldados, que se produjeron casos como la HKL del ferrocarril Voronovo-Gumrak, línea de frente que se estableció ya durante la retirada de las tropas a la ciudad de Stalingrado. El plan de dicha línea establecía que sería defendida por soldados heridos y enfermos que aún pudiesen andar, a los que no se les informaría de que su función era morir allí para permitir la retirada de su división.

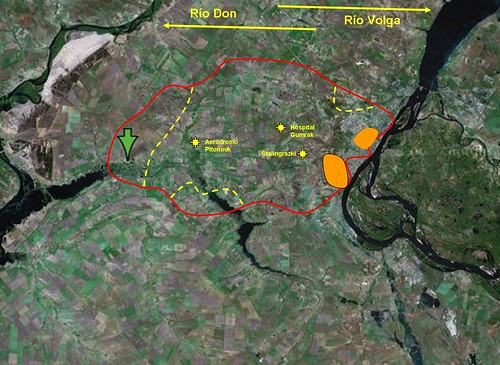

Sobre una imagen satélite actual (Google Maps) del área de Volgogrado, el Don, el Volga y el Mar de Azov, os he preparado una imagen de la rápida evolución de los frentes en enero de 1943. La línea roja marca el estado en el que se consolidó el frente tras el 23 de noviembre de 1942. La línea amarilla explica los progresos de los rusos el 14 de enero (claramente decididos a cortarle a la Bolsa el cordón umbilical, esto es tomar Pitomnik). Y las dos almendras naranjas son la situación tan sólo 10 o 12 días después.

A mediados de enero ya se había producido la instrucción de que los soldados heridos no fuesen alimentados (o sea: se les retiró la ración diaria de... ¡sesenta gramos de pan!); aún a pesar de una medida tan necesariamente cruel y las muertes que provocó, a finales de enero Von Paulus se referiría en un cablegrama a Hitler de 16.000 soldados heridos a los que nadie estaba atendiendo. Gerlag nos los pinta, diseminados dentro de habitaciones de edificios semiderruidos de Stalingrado, viviendo entre sus excrementos, sin narcóticos para el dolor, comiendo nieve derretida. Buena parte de ellos ya habían estado, más muertos que vivos y mal alimentados, en el monumental tanatorio en que se convirtió el hospital de Gumrak o las instalaciones del mando en Stalingrazki. Cuando estas poblaciones fueron tomadas, los heridos simplemente peregrinaron, arrastrándose, hacia la ciudad.

A mediados de enero ya se había producido la instrucción de que los soldados heridos no fuesen alimentados (o sea: se les retiró la ración diaria de... ¡sesenta gramos de pan!); aún a pesar de una medida tan necesariamente cruel y las muertes que provocó, a finales de enero Von Paulus se referiría en un cablegrama a Hitler de 16.000 soldados heridos a los que nadie estaba atendiendo. Gerlag nos los pinta, diseminados dentro de habitaciones de edificios semiderruidos de Stalingrado, viviendo entre sus excrementos, sin narcóticos para el dolor, comiendo nieve derretida. Buena parte de ellos ya habían estado, más muertos que vivos y mal alimentados, en el monumental tanatorio en que se convirtió el hospital de Gumrak o las instalaciones del mando en Stalingrazki. Cuando estas poblaciones fueron tomadas, los heridos simplemente peregrinaron, arrastrándose, hacia la ciudad.El saldo final de la batalla de Stalingrado, para los alemanes, fue de unos 5.000 supervivientes de una población inicial no inferior a 250.000. El sitio de Stalingrado duró setenta y seis días, durante los cuales desaparecieron tres divisiones acorazadas, una división antiaérea, dos divisiones rumanas y trece divisiones de infantería. En noviembre de 1943, según la intendencia alemana, había en la Bolsa 270.000 soldados, de los que 35.000 la abandonaron por avión enfermos o heridos. Los rusos contaron, tras la batalla, 142.000 cadáveres en la estepa.

En La Bolsa actuaron 34 generales. De ellos siete la abandonaron por avión, cinco de ellos sin herida alguna, uno con una herida leve y el último con una herida grave. Un general murió en combate, otro se suicidó y otro desapareció.

La mayor parte de los prisioneros de guerra alemanes murió en la primavera de 1943, víctima de una epidemia de tifus, en los campos de prisioneros de Beketovka, Kranoarmeisk y Frolov. Otros murieron en los trenes que los transportaban a Asia Central o en campos de trabajo.

De los generales presos, sólo murió uno; de un cáncer de estómago que ya había contraído antes de la derrota.

Ciertamente, Hitler podía estar satisfecho, pues un solo ejército alemán había conseguido tener empantanados, durante dos meses, cinco ejércitos rusos. Pero pagó un altísimo precio de vidas por ello, precio que, según todos los indicios, nunca le pesó. Una vez, en 1943, llegó a decir que la obligación de los soldados de Stalingrado era estar muertos. Para él, al parecer, un soldado alemán que se dejaba ganar no tenía derecho a la vida; los relatos de su vida en el búnquer de Berlín, en las últimas jornadas de la guerra, dejan entrever que no sentía dolor alguno por Alemania, pues se había dejado vencer y los pueblos cobardes no merecen compasión; el mismo sentimiento reservaba, según las actas de sus reuniones de Estado Mayor, para rumanos e italianos, no así, curiosamente, para españoles ni para musulmanes; a éstos últimos los consideraba excelentes combatientes.

En contraprestación, a nosotros también nos importa un bledo que se volara los sesos.